【はじめに】

読書の効率を向上させたいと思ったことはありませんか?この記事では、「ながら読書」という独自の方法を紹介し、その魅力と効果を探ります。記事を読むことで、ながら読書のメリットや効果的な方法、さらには注意点まで網羅的に理解できます。知識を効率的に吸収し、充実した読書ライフを送るために、ぜひこの記事の数々のヒントを活用してください。

イントロダクション: ながら読書の魅力とその効果

1.1. ながら読書とは

ながら読書とは、他の活動を行いながら同時に読書を楽しむ方法です。これにより、時間を効率的に活用し、知識や情報を吸収することができます。

1.2. ながら読書がもたらすメリット

ながら読書は、時間の節約、集中力の向上、知識の網羅性、リラクセーション効果など、様々なメリットがあります。

1.3. ターゲット読者とそのニーズ

ターゲット読者は、時間が限られているが知識を吸収したい人、効率的な学習方法を模索している人、リラクセーションを兼ねた読書を求めている人などです。

1.4. ながら読書に関する研究や統計データ

ながら読書に関する研究では、オーディオブックやスピードリーディングが読書効果を向上させることが示唆されています。また、統計データによれば、ながら読書を実践する人々は、従来の読書スタイルに比べて読書量が増える傾向があります。

1.5. ながら読書の歴史や文化的背景

歴史的には、朗読会や語りの文化がながら読書のルーツと言われています。また、近年では、テクノロジーの発展により、オーディオブックや電子書籍リーダーが普及し、ながら読書が一般化しています。

ながら読書の効果的な方法とテクニック

2.1. 聴覚でのながら読書: オーディオブック

オーディオブックは、音声で本の内容を聞くことができるため、通勤中や家事をしながら読書を楽しむことができます。

2.2. 視覚でのながら読書: スピードリーディング

スピードリーディングは、目で迅速に文章を読み取る技術で、短時間で大量の情報を処理することができます。これにより、読書速度を向上させることができます。

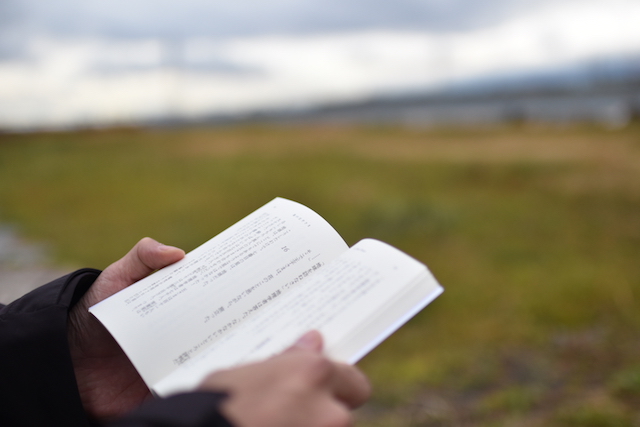

2.3. 身体でのながら読書: ウォーキングリーディング

ウォーキングリーディングとは、散歩やウォーキング中に読書を行う方法です。歩きながら読書をすることで、運動と知識の吸収を同時に行うことができます。ただし、歩きながら読書する場合は、周囲の安全を確認しながら行うことが重要です。また、ページをめくりやすいペーパーバックや電子書籍リーダーを使うことで、ウォーキングリーディングを快適に楽しむことができます。

2.4. 時間の活用: スキマ時間でのながら読書

スキマ時間とは、通勤や待ち時間などの短い時間を指します。これらの時間を利用して読書をすることで、効率的に知識を吸収することができます。例えば、電車やバスでの移動中やランチタイム、休憩時間などを利用して、本を読む習慣をつけることがおすすめです。

2.5. 適切な本の選び方

ながら読書を効果的に行うためには、適切な本を選ぶことが重要です。読みたいジャンルやトピックを明確にして、興味を引く本を選ぶことで、読書のモチベーションを維持できます。また、難しすぎる本や長すぎる本は、ながら読書には向いていません。分かりやすく、手軽に読める本を選ぶことがポイントです。

2.6. 瞑想やリラクセーションとの組み合わせ

ながら読書をリラクセーションや瞑想と組み合わせることで、心身のリフレッシュ効果を高めることができます。例えば、瞑想の後に読書を行うことで、集中力を高め、読書の効果を向上させることができます。

2.7. ながら読書チャレンジやコミュニティ

ながら読書チャレンジは、特定の期間内に一定の目標を達成することを目指すイベントで、参加者同士が励まし合いながら読書を楽しむことができます。例えば、「1か月で10冊読む」や「1週間で5冊読む」などの目標を設定し、参加者がSNSや専用のアプリを利用して進捗状況を共有し合います。このチャレンジに参加することで、読書のモチベーションが高まり、新しい本やジャンルに触れる機会も増えます。

また、ながら読書コミュニティは、同じ趣味や関心を持つ人々が集まり、読書に関する情報交換や相互サポートを行う場です。オンライン上のフォーラムやSNSグループ、地域の図書館やカフェで開催される読書会などがあります。こうしたコミュニティに参加することで、読書の楽しみを共有し、新しい友人や知識を得ることができます。

2.8. ポッドキャストや動画コンテンツとの組み合わせ

ポッドキャストや動画コンテンツは、ながら読書をさらに充実させる方法です。例えば、専門家による書評や解説、著者へのインタビューなどのコンテンツを聴きながら、本の内容をより深く理解することができます。また、映画やドラマの原作を読む際には、視聴後にながら読書を行うことで、物語の背景や登場人物の心情をより感じ取ることができます。

2.9. ながら読書をサポートするアクセサリー

ながら読書を快適に行うためには、いくつかのアクセサリーが役立ちます。例えば、書籍や電子書籍リーダーを手に持たずに楽に読むことができるブックスタンドは、ながら読書に適した道具の一つです。また、ウェアラブルデバイスやヘッドフォンを使えば、オーディオブックやポッドキャストを聞く際にも自由に動くことができます。

3.ながら読書に適した環境と道具

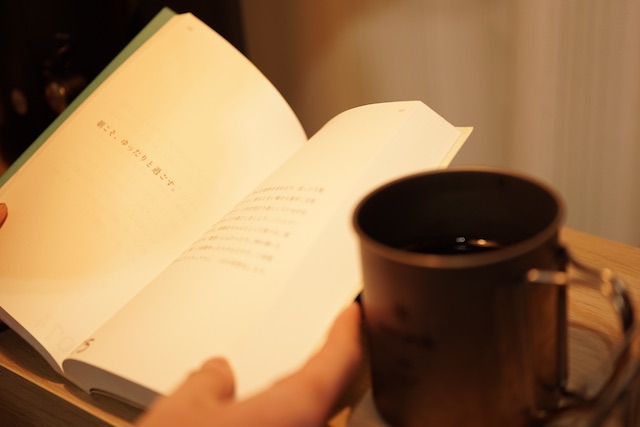

3.1. 自宅でのながら読書

自宅でながら読書を楽しむ際には、リラックスできる空間を作ることが大切です。快適な椅子やソファに座り、適度な明るさの照明を用意しましょう。また、邪魔にならない場所に書籍や電子書籍リーダーを置くことで、読書に集中できる環境が整います。

3.2. 外出先でのながら読書

外出先でながら読書を行う場合、スマートフォンやタブレットを活用しましょう。さらに、電車やバスなどの移動時間を利用する際は、耳栓やノイズキャンセリング機能付きのヘッドフォンがおすすめです。このような道具を使うことで、外部の騒音を遮断し、読書に集中できます。

3.3. 便利なアプリやガジェットの紹介

ながら読書を効率的に行うためのアプリやガジェットもたくさんあります。例えば、オーディオブック専用のアプリや、電子書籍リーダーに最適化されたフォントや背景色の設定などが役立ちます。また、読書進捗を管理できるアプリや、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能付きのメガネもおすすめです。

3.4. 音楽やBGMを活用したながら読書

音楽やBGMを活用することで、ながら読書の効果を高めることができます。特に、リラックス効果のある音楽や自然音は、集中力を高めることが知られています。また、心地よいリズムの音楽を聞くことで、リーディングのペースを整えることも可能です。

初心者向けには、クラシック音楽や自然音を活用することをおすすめします。まずは、読書中に違和感のない音楽を選び、音量も適切に調整しましょう。環境音を遮断するヘッドフォンやイヤフォンも役立ちます。

3.5. エルゴノミクスを考慮した読書環境の作り方

エルゴノミクスを考慮した読書環境は、姿勢や目の負担を軽減し、長時間の読書を快適にするために重要です。まずは適切な椅子や机を選びましょう。椅子は背もたれがしっかりとあり、座面の高さが適切なものを選ぶことが大切です。また、本を持つための専用のスタンドや、首や腕に負担をかけない読書クッションも活用しましょう。

3.6. 照明や空調の適切な設定

適切な照明と空調は、読書中の疲労を軽減し、快適なながら読書を実現します。照明は目の疲れを防ぐため、自然光を活用するか、目に優しいLEDライトを選びましょう。また、室温は快適な範囲内に保ち、適度な湿度も確保することが重要です。

3.7. ペットや家族とのながら読書

ペットや家族と一緒に過ごす時間は、ながら読書の楽しみをさらに高めることができます。ペットと一緒にリラックスしながら読書を楽しむことで、ストレスが軽減され、集中力が高まることがあります。また、家族と一緒に読書をすることで、コミュニケーションが増え、家族間の絆が深まることが期待できます。具体的には、読書中にペットを撫でたり、家族と一緒に本の内容を話し合ったりすることがおすすめです。

3.8. オンライン読書会やブッククラブの活用

オンライン読書会やブッククラブは、ながら読書をもっと楽しく充実させる方法の一つです。他のメンバーと共有することで、読書のモチベーションが高まるだけでなく、新たな視点や意見を学ぶことができます。オンラインであれば、自宅にいながらにして参加できるため、時間や場所の制約が少なくなります。参加者同士で本の感想や考えを共有し合うことで、深い理解が得られることもあります。

3.9. 電子書籍リーダーでのながら読書のメリット・デメリット

電子書籍リーダーを使ったながら読書には、いくつかのメリットとデメリットがあります。メリットとしては、軽量で持ち運びやすく、大量の本を収納できることが挙げられます。また、文字サイズや明るさを調整できるため、自分に合った読書環境を作りやすいです。デメリットとしては、目の疲れが気になることや、電子機器が故障するリスクがあることです。しかし、利便性の高さから、ながら読書に電子書籍リーダーは適していると言えます。

4.ながら読書による効率的な学習法

4.1. 記憶力向上のためのながら読書

ながら読書は、記憶力を向上させる手段としても有効です。読書を行う際に同時に他の活動を行うことで、脳が新しい情報を処理しやすくなります。たとえば、散歩しながら本を聴くことで、運動により血行が良くなり、脳への酸素供給が増えるため記憶力が向上します。

また、本の内容を繰り返し聞くことで、短期記憶から長期記憶への移行を助けます。さらに、読書内容に関連するイメージや感情を想起しながら読むことで、記憶の定着が促されます。

4.2. 語学学習に活用するながら読書

ながら読書は語学学習にも適しています。例えば、外国語のオーディオブックを聞くことで、リスニングスキルや発音を向上させることができます。また、字幕付きの映画やドラマを視聴しながら、テキストを読むことで、リーディングとリスニングの両方を同時に学習できます。

さらに、スキマ時間を活用して語学アプリや教材を使い、短時間で集中して学習することも効果的です。日常生活の中で外国語に触れる習慣を作ることで、自然と語学力が向上していきます。

4.3. 専門分野の知識を深めるながら読書

専門分野の知識を深めるためにも、ながら読書は有益です。ポッドキャストやオーディオブックを使って、専門家による解説や最新の研究成果を学ぶことができます。また、通勤中や家事をしながら、関連分野の記事や論文を読むことで、効率的に知識を吸収できます。

さらに、オンライン読書会やブッククラブを活用し、他の人と意見を交換しながら学ぶことで、理解が深まります。

4.4. 読書量を増やすためのモチベーションアップ法

読書量を増やすためには、まずモチベーションを維持することが重要です。以下の方法で自分を鼓舞してみましょう。

- 興味を持つトピックを選ぶ: 自分の興味や関心がある分野の本を選ぶことで、読書への意欲が自然と湧いてきます。

- 読書目標を設定する: 一定期間内に読む本の数やページ数を目標にすることで、達成感を得られるようになります。

- 他人と共有する: 友人や家族、読書サークルなどと読書の感想や学んだことを共有することで、読書の楽しさや意義を再認識できます。

- 読書チャレンジに参加する: オンラインやリアルで開催される読書チャレンジに参加し、他の参加者と競い合いながら読書量を増やしていくことができます。

4.5. 読書ログやアウトプットの重要性

読書を効果的に行うためには、読書ログを付けることがおすすめです。読書ログには、読んだ本のタイトル、著者、要約、感想、学んだことなどを記録しましょう。これにより、読書内容を整理するだけでなく、自分自身の成長を実感できます。また、ブログやSNSでの投稿や、友人との会話を通じてアウトプットすることで、知識の定着が促されます。

4.6. 目標設定と計画による効果測定

ながら読書を効果的に行うためには、目標設定と計画が欠かせません。読書にかける時間や週に読む本の数など、自分に合った目標を設定しましょう。また、目標達成のための具体的な計画を立て、進捗を定期的に確認することで、効果測定ができます。

4.7. 読書メーターやトラッキングアプリの活用

読書メーターやトラッキングアプリは、ながら読書の効果を最大限に引き出すための便利なツールです。これらのアプリは、読んだページ数や時間を記録し、目標達成に向けた進捗を確認することができます。初心者には特に、読書習慣の定着に役立ちます。また、他のユーザーとの情報共有や読書状況の比較が可能なため、モチベーション維持にも効果的です。

4.8. ブックサマリーや書評を活用した読書

ブックサマリーや書評は、ながら読書を効果的に行うための重要な情報源です。サマリーや書評を事前に読むことで、本の概要や主要なポイントを把握し、読書中の理解を深めることができます。また、興味を持ったポイントに特化して読み進めることができ、効率的な学習につながります。

4.9. リーディングリストやおすすめ書籍の紹介

リーディングリストやおすすめ書籍の紹介は、自分に適した本を見つける手助けになります。さまざまなジャンルやレベルの本が紹介されており、自分の興味やニーズに合わせて選ぶことができます。また、他の読者からの評価や感想も参考にすることができ、ながら読書を楽しみながら行うことができます。

5.注意点: ながら読書のリスクと対策

5.1. 安全性を確保するための注意点

ながら読書は便利で効果的な方法ですが、安全面を確保することが重要です。特に、歩きながらの読書や運転中のオーディオブックは注意が必要です。周囲の状況に気を付け、必要に応じて読書を中断することが大切です。

5.2. 身体への負担を減らす工夫

ながら読書を楽しみながら、身体への負担を軽減する工夫は非常に重要です。まず、良い姿勢を保つことが大切です。背筋を伸ばし、肩をリラックスさせ、首を適切な角度で保ちましょう。これにより、疲労や筋肉の痛みを軽減できます。

また、長時間同じ姿勢でいることは避け、定期的にストレッチや軽い運動を取り入れましょう。これにより血行が促進され、身体への負担を軽減できます。さらに、読書中の目の疲れを和らげるために、適度な明るさの照明を使用し、遠近法の原則に従って目を休めることも大切です。

5.3. 集中力低下への対策

ながら読書を行う際には、集中力低下に注意が必要です。集中力を維持するために、読書に適した環境を整えましょう。静かな場所で読書することが理想的ですが、騒音が避けられない場合は、ノイズキャンセリング機能を持つヘッドフォンを使用することで集中力を向上させることができます。

また、短時間集中して読書することも効果的です。ポモドーロ・テクニックなどのタイムマネジメント法を活用して、一定時間集中して読書し、休憩を挟むことで、集中力を持続させましょう。

5.4. ながら読書の効果を最大化するための習慣づけ

ながら読書を習慣化させるには、まず自分に合った方法を見つけることが大切です。例えば、毎日の通勤時間にオーディオブックを聞く、ランチタイムにスピードリーディングを行うなど、日常生活に取り入れやすい方法を試してみましょう。また、決まった時間帯に読書を行うことで、読書が習慣化しやすくなります。

習慣化をサポートするために、読書の目標を設定しましょう。例えば、1か月で5冊読む、1週間で3時間のオーディオブックを聞くなど、具体的な目標を立てることが効果的です。目標達成のために、読書ログをつけることもおすすめです。これにより、自分の進捗を把握しやすくなり、モチベーションも維持できます。

5.5. バランスの取れた読書ライフの実現方法

バランスの良い読書ライフを送るためには、自分の読書スタイルや目的に応じて、ながら読書とじっくり読書をうまく組み合わせましょう。例えば、新聞や雑誌、軽い小説などはながら読書に適していますが、専門書や難解な文献はじっくりと時間をかけて読むことが望ましいです。また、リラックスしたいときや寝る前には、ペーパーブックを手に取ることで、目の疲れを軽減できます。

5.6. 深い理解が必要な内容に対する注意喚起

ながら読書は効率的な学習方法ですが、深い理解が必要な内容や、複雑な概念を学ぶ際には、集中してじっくり読むことが重要です。こうした場合は、読書環境を整え、気が散らないように注意を払いましょう。必要に応じて、メモを取ることや、複数回読むことも効果的です。

5.7. 睡眠障害や眼精疲労への対策

ながら読書は非常に効率的な学習法ですが、睡眠障害や眼精疲労にも注意が必要です。以下の方法を試して、これらの問題を軽減しましょう。

- 読書前後に目を休める: 読書の前後に目を閉じて休憩し、適度なペースで読むことが大切です。目を酷使しないようにしましょう。

- 適切な照明を確保: 部屋の明るさに気を配り、目に負担をかけない環境で読書を行いましょう。

- ブルーライト対策: スマホやタブレットでの読書はブルーライトが発生します。ブルーライトカットアプリやメガネを活用し、眼精疲労を軽減しましょう。

- 読書時間を調整: 寝る前の読書は、睡眠の質を低下させることがあります。寝る2-3時間前に読書を終えるようにしましょう。

- 適度な休憩をとる: 長時間のながら読書は、身体に負担をかけることがあります。定期的に休憩を取り、ストレッチや散歩を行いましょう。

5.8. ながら読書における法律や規制の確認

ながら読書は効率的な学習法ですが、法律や規制に抵触しないように注意しましょう。例えば、運転中のながら読書は危険ですし、公共の場での音声コンテンツ再生は迷惑行為となる場合があります。また、特定の場所では、電子機器の使用が制限されることがありますので、事前に確認しておきましょう。

5.9. 著作権やプライバシーの問題に配慮

ながら読書を楽しむ際には、著作権やプライバシーの問題に十分注意しましょう。まず、オーディオブックや電子書籍を利用する場合、正規の販売元から購入し、違法コピーを利用しないことが重要です。著作権侵害は法律で禁止されており、違法な方法でコンテンツを入手すると、著作権者や出版社に損害を与えるだけでなく、自分自身も罰せられる可能性があります。

また、読書をする場所や状況によっては、他人のプライバシーに配慮することも大切です。例えば、公共の場であまりにも大きな音でオーディオブックを聞くと、周囲の人々に迷惑をかけることがあります。そのため、ヘッドフォンやイヤフォンを利用して音漏れを防ぐようにしましょう。

6.ユーザー体験: ながら読書を実践している人々の声

6.1. ながら読書の実践者によるアドバイス

ながら読書を実践している人々からのアドバイスを聞くことで、効果的な読書方法や継続のコツを学ぶことができます。彼らの経験談やアイデアは、自分の読書習慣に活かすことができるでしょう。また、実践者の意見を参考に、自分に合った読書スタイルを見つけることも可能です。

6.2. 初心者向けのながら読書ガイド

ながら読書に興味がある初心者向けに、基本的な方法やテクニックを紹介するガイドが役立ちます。このようなガイドを読むことで、最初の一歩を踏み出すための助けになります。また、適切な本の選び方や効果的な学習法など、初心者が知っておくべきポイントも学べるでしょう。

7.まとめ: ながら読書で効率的に知識を吸収する方法

7.1. ながら読書を継続するためのコツ

継続的にながら読書を楽しむためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。まず、自分に合った読書スタイルを見つけることが重要です。オーディオブックやスピードリーディング、ウォーキングリーディングなど、様々な方法を試してみて、自分が最も集中できるスタイルを見つけましょう。

また、継続的な読書習慣を築くためには、スキマ時間の活用が非常に効果的です。例えば、通勤時間や休憩時間など、毎日のルーティンの中で自然に読書ができる時間を見つけることが大切です。

さらに、読書環境を整えることも重要です。自宅での読書環境を改善したり、外出先での読書に適したアクセサリーを準備することで、より快適にながら読書を楽しむことができます。

また、読書の目標設定や計画を立てることで、モチベーションを維持しやすくなります。例えば、1か月に読む本の冊数や、読書時間を決めることで、自分自身を励ますことができます。

最後に、ながら読書のコミュニティに参加することも、継続のコツです。オンライン読書会やブッククラブを活用することで、他の読書好きと情報交換ができ、さらに読書の楽しみを広げることができます。

7.2. ながら読書を取り入れたライフスタイルの提案

ながら読書を効果的に取り入れるためには、日常生活にスムーズに組み込むことが重要です。まずは、自分のライフスタイルに合った方法を見つけましょう。例えば、通勤や通学の電車の中で電子書籍を読む、家事をしながらオーディオブックを聞く、ランニング中にポッドキャストを楽しむなど、さまざまなシーンでながら読書を楽しむことができます。また、週末には読書を楽しみながらリフレッシュできる読書カフェや公園を訪れるのもおすすめです。

7.3. ユーザーのフィードバックを活かした改善方法

ながら読書を続ける上で、自分の読書スタイルを見直すことも大切です。読書仲間やオンラインコミュニティからフィードバックをもらい、効果的な読書方法やリーディングリストを改善しましょう。また、読書量や読書速度を測定するアプリを利用することで、自分の進歩を可視化し、モチベーションを維持することができます。

7.4. ながら読書の普及や教育への応用

ながら読書は、教育現場でも活用される可能性があります。生徒たちに、授業の合間や放課後のスキマ時間に読書を楽しむ習慣を身につけさせることで、学力向上や語彙力の向上に繋がります。また、企業や団体で読書会を開催することで、社員やメンバーの知識を高めると同時に、コミュニケーションの場を提供することができます。

7.5. より充実した人生を送るためのながら読書の活用

ながら読書を充実した人生に活かす方法はたくさんあります。以下では、より豊かな人生を送るために、ながら読書をどのように取り入れるかについて説明します。

- 自己啓発・スキルアップのための読書:人生をより充実させるためには、自己啓発やスキルアップが欠かせません。ながら読書を活用して自己啓発書や専門書を読むことで、自分の成長を促進させることができます。

- 人間関係の向上:人間関係を築くためには、相手の興味や話題を理解することが重要です。ながら読書で多様なジャンルの本を読むことで、人間関係の構築やコミュニケーション力を向上させることができます。

- リラクセーション効果:ながら読書はストレス解消やリラクセーションにも効果があります。小説やエッセイなどの心地よい読書を取り入れることで、心身のリフレッシュが図られます。

- ライフスタイルの向上:ながら読書を習慣化することで、自分自身の時間管理や生活習慣が整い、充実したライフスタイルを手に入れることができます。

7.6. ながら読書の普及に向けた取り組みやイベント

ながら読書の普及に向けて、様々な取り組みやイベントが開催されています。例えば、ながら読書をテーマにしたワークショップや講演会が企画されたり、ながら読書推進キャンペーンが行われたりします。これらの活動を通じて、多くの人々がながら読書の魅力や効果を知り、実践するきっかけを得ることができます。

7.7. 読書とメンタルヘルスの関係

読書は、心身の健康にも良い影響を与えます。特に、メンタルヘルスにおいてはストレス軽減やリラクセーション効果が認められています。ながら読書を行うことで、忙しい日常の中でも心の安らぎを見つけることができます。

メンタルヘルスの向上には、自分に合った読書方法やテーマを選ぶことが重要です。例えば、自己啓発書や小説、詩などを読むことで、心の悩みやストレスを解消し、前向きな気持ちを取り戻すことができるでしょう。

また、瞑想やリラクセーションといった心身を整える方法と組み合わせることで、ながら読書の効果をさらに高めることができます。リラックスした状態で読書を行うことで、より深く情報を吸収し、心にも余裕が生まれるでしょう。

【おわりに】

本書では、ながら読書の魅力や効果、実践方法などを初心者向けに分かりやすく紹介しました。忙しい現代人にとって、ながら読書は知識を効率的に吸収し、心身の健康を維持するための貴重な手段です。

是非、本書で紹介した方法やテクニックを試してみてください。ながら読書を上手く取り入れることで、充実した読書ライフが実現できるはずです。さあ、新たな読書の世界へ一歩踏み出しましょう。